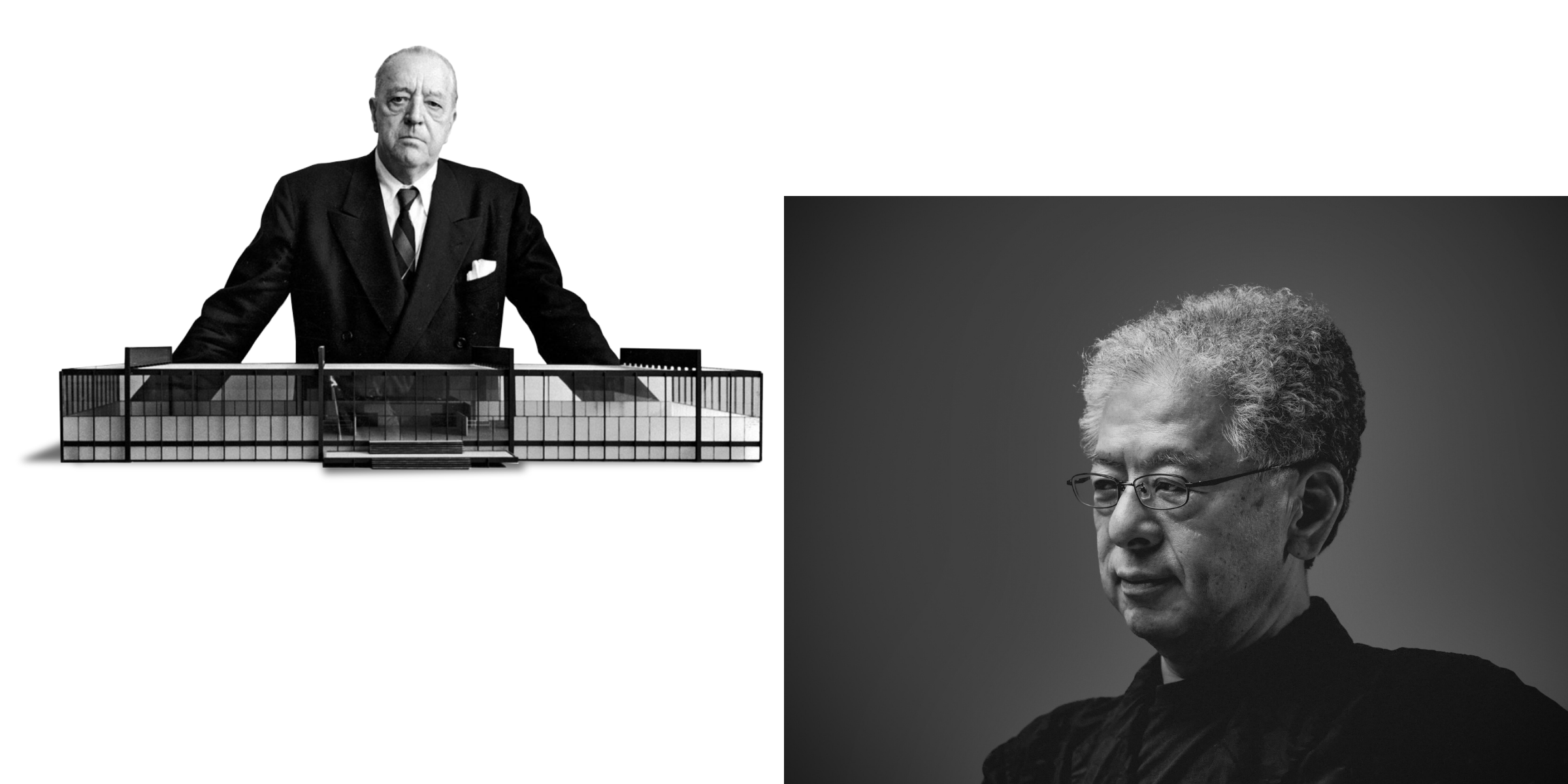

沖縄住宅プロジェクトでは、日本を代表するモダニズム建築家の窪田勝文が設計を担当します。

窪田勝文の人生に大きな影響を与えたのが、20世紀のモダニズム建築を代表するドイツ出身の建築家、ルートヴィヒ・ミース・ファン・デル・ローエ(Ludwig Mies van der Rohe)です。

ミースは、ル・コルビュジエ、フランク・ロイド・ライトと共に「近代建築の三大巨匠」と称された人物です。

ミースは、装飾的な要素を排し、鉄骨、ガラス、コンクリートといった近代的な素材を活かして、シンプルで洗練された建築を追求しました。

窪田勝文の建築には、近代建築の巨匠を彷彿とさせる世界観と魂が宿っています。

ミースとの出会い

子供の頃から、私は車や時計のようなシャープで切れ味のあるデザインに惹かれ、いつか自分もそのようなものを生み出したいと夢見ていた。

しかし、その道を見い出せぬまま月日は流れ、大学進学を機に建築の世界へと足を踏み入れた。

大学では、技術を習得するためだと割り切って建築に接し始めたが、そこで目にした建物はどれも自分には独善的で、「緩さ」や「甘さ」を優先したデザインばかりで、驚きとともに大きな落胆を覚えた。

「緩さ」や「甘さ」を『味』と称する世界、そのような世界の中でどこか冷めた思いを抱えたまま、建築と共に歩む人生の第一幕が幕を開けた。

およそ10年、来る日も来る日も図面を描き続ける日々の中で、建築に対する割り切れぬ思いが次第に募っていった。

そしてある日、私は閉じられた檻から抜け出すように、突如としてヨーロッパへ、スペインへと旅立ったのだ。

応えを求めてではなく、積もりに積もった不満を晴らすために。

しかし、そこで私はついに出会ってしまった。

ルートヴィヒ・ミース・ファン・デル・ローエの傑作、バルセロナ・パヴィリオン(Barcelona Pavillion)に。

その姿は、私の意識を根底から揺さぶり、覆すほどの凄烈な力を帯びていた。

鋭利な造形の美をはるかに越え、普遍的な幾何学に支えられながら、まるで重力を反転させるかのような軽やかさを湛えた異世界が、眼前に広がっていたのだ。

「これが建築だ」

ミースは静かに、そして力強く、私の心に語りかけてきた。

強烈な衝撃とともに、人生の第二幕が幕を開けた。

窪田勝文が最も敬愛するミースの建築

私は確信している。

ファンズワース邸(Farnsworth House)こそ、建築が到達し得る最高峰であると。

そこにあるのは、わずか2枚のスラブと8本の柱のみ。

しかし、この最小限の構成こそが、建築の本質を余すことなく示している。

徹底して無駄を削ぎ落とし、虚飾を排し、純度のみを極限まで高めた時、そこに立ち現れるのは、建築の根源的な姿である。

この空間は、単なる住居ではない。

建築が「物質」や「形態」を超えて抽象へと昇華し、人間の精神をより高みに導くための舞台である。

床と屋根は大地と天空を結び、柱はその間に秩序を与える。

ここには、自然と人間、有限と無限を媒介する建築の根源的な使命が宿っている。

その舞台は、例えば京都の龍安寺の石庭の静謐さのように、人間の精神を自然と調和させ、深奥に眠る無限の自由を静かに呼び覚ます。

ファンズワース邸は、建築が持つべき究極の姿を体現している。

実用の枠を超え、思想そのものとなり、建築を「真理」へと導く。

ゆえに私は断言する。

ファンズワース邸こそが、建築の純粋精神が結晶した、唯一の絶対である。

ミースの名言から探る、窪田勝文の哲学・思想・デザイン

God is in the details.

神は細部に宿る。

建築を成立させるには、無数の要素が絡み合う。

プランやヴォリューム、色やテクスチャー、さらには光や風にいたるまで。

その全てが統合された時、初めて意図は形となり、心へと届いていく。

建築とは、膨大な要素を制御し、秩序を与える行為である。

ゆえに、どの要素も軽視できず、全てが必然でなければならない。

とりわけ細部、すなわちディテールは、建築の意図が最も鋭く表れる場所である。

一つの継ぎ目、一つの寸法、一つの素材の収まりが、全体の理念を支えるか、あるいは損なう。

細部に意図が込められているか否かによって、建築は生きもすれば死にもする。

全体を統べる思想は、細部においてこそ顕れるのだ。

果たして、細部にまで意図が宿り得るのか。

それは、建築家が最後まで統御し得たかどうかにかかっている。

しかし最終的に、その細部が「神」を宿すかどうかは、人知を超えた次元の問題である。

だからこそ、建築は常に神聖な領域を目指し続ける営みなのである。

Less is more.

より少ないことは、より豊かなこと。

本物の建築、真の空間の素晴らしさは、筆舌に尽くしがたい。

その力は、地域や時代を超えて、人の心を深く揺さぶり続ける。

世界中の人々が、過去から現代に至るまで建築を愛し尊ぶ理由は、まさにここにある。

心に響く言葉は、時代や建築家によって当然異なる。

しかし、その声が聞こえるものこそ「建築」であり、「建物」との決定的な違いである。

バルセロナ・パヴィリオンやファンズワース邸が「建築」と呼ばれる所以も、まさにその一点に尽きる。

私が建築を創ろうとするのは、生涯をかけて伝えるべきものがあるからだ。

建築を通して、その思いをより明確に、より正確に届けたい。

そのためには、膨大な要素から成る建築を整理し、統合し、不要を削ぎ落とし、混乱の中から秩序を生み出す必要がある。

そして、純化された空間を通じて、伝えるべきことを人の心に響かせたい。

閉ざされて混乱したあなたの心を開き、限りなく自由な世界へと誘うのだと。

これこそが「Less is more.」を、私なりに解釈し、創造の原点とするものだ。

Architecture is the will of an epoch translated into space.

建築とは時代の意志を空間に表現したものである。

建築の様式を生み出す要素は、技術や素材にとどまらない。

時代の歴史や文化、社会制度や宗教観に至るまで、あらゆる要素が複雑に絡み合い、相互に影響し合いながら様式を形造っていく。

建築がその時代とともに生まれ育つ存在であることは、疑いようのない事実だ。

そして、人々が建築に何を求め、何を期待するかは、時代ごとに大きく異なる。

例えば、16世紀から18世紀初頭にかけて広まったバロック様式を代表するヴェルサイユ宮殿は、宗教的な権威や王権を誇示するために建てられた。

一方で、1910年代半ばから1930年代にかけて広まったアール・デコ様式は、材料や構造技術の革新を讃えるものであった。

建築の意味や役割は、常に時代精神を映し出してきたのである。

ミースやコルビュジエの時代に建築家が追い求めたものは、それまでの権威主義的で装飾的な建築観を覆す新たな思想であった。

彼らは機能性と合理性を標榜し、建築を権力の象徴ではなく、個々人の意識と精神のために存在させようとした。

そこにこそ現代建築の核心があり、とりわけ、ミースの建築はその理念を極限まで純粋に実現している。

私が現代建築に魅せられ、ミースに傾注し続ける本質は、まさにその思想の結晶にあるのだ。

It is better to be good than to be original.

独創的であるより、優れている方が良い。

ゼロから創造される建築には、無限の可能性が秘められている。

しかし現実の建築は、膨大な領域と無数の選択肢を扱いながらも、最終的には一つの地点へ収束させなければならない。

結実の瞬間において、変化を過度に追い求めれば建築の物質性は脆くなり、逆に物質性の安定を強く追い求めれば、変化を欠いた硬直したものとなってしまう。

この両極の狭間にこそ、建築が着地すべき繊細な均衡点が存在する。

建築は常に、変化への憧れと安定への希求という2つの力に引き裂かれている。

それら二律背反の力を可能な限り高い水準で両立させた時、初めて建築は真の完成へと近づいていく。

そして最後の瞬間、針をわずかに「変化」ではなく「安定」の側へ傾けること。

その微細な調整こそが、建築の持続性と普遍性を保証する。

私自身、この考えに深く共感しており、建築を創る営みにおいて常にその均衡点を探求し続けている。

I don’t want to be interesting. I want to be good.

面白い存在になりたいのではない。良い存在でありたいのだ。

建築における変化には、2つの性質がある。

一つは、進歩や熟成を重ねる中で必然的に生じる変化だ。

時を経て洗練され、本質へと歩みを進めるものであり、建築が真に意味を持つために不可欠な道程である。

もう一つは、奇抜さや面白さを追い求め、他との差異を際立たせるためだけに仕掛けられる変化である。

それは一見華やかに見えても、建築を空虚な戯れへと貶める危うい志向でしかない。

建築の姿や形は、一過性の流行や表面的な話題性で測られるものではない。

建築は社会的環境に深く関わり、都市や自然と共鳴しながら人々の生活を支え、人間の精神に影響を与え続ける存在である。

その価値は、長い時間の精査を経て初めて確かめられ、真の意味を得る。

したがって建築に求められるのは、刹那の奇抜さや面白さではなく、時を超えてなお輝きを失わない普遍的な「良さ」である。

私は、その「良さ」を追求するために建築を創りたい。

進化のもたらす必然的な変化を受け入れ、不要な装飾や虚飾を徹底して排し、純粋に人々の心に響く空間を築き上げたいのだ。

その営みは、単なる技術や造形を超えて、人間の精神を未来へ繋ぐ表現であり、建築を永遠に生かす唯一の道であると私は信じている。